Forschung und Entwicklung

Unsere Forschungsprojekte:

Solarthermische Anwendungen für sekundäre Rohstoffe aus der Stahlerzeugung (STARS)

Das Forschungsprojekt STARS ist im Januar 2025 mit dem Ziel gestartet, in den nächsten drei Jahren Stahlwerksschlacken als Ausgangsstoff zur Herstellung hochwertiger Endprodukte für solarthermische Prozesse nutzbar zu machen. Die Projektpartner Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) (Leitung), thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH und die LWK-PlasmaCeramic GmbH forschen an nachhaltigen Lösungen für eine grüne Kreislaufwirtschaft. Fraunhofer UMSICHT bewertet die neu zu entwickelnden Produkte und Verfahren ökologisch. Das Projekt wird von der EU und dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW gefördert.

Eine grüne Kreislaufwirtschaft erfordert nachhaltige Energie- und Stoffströme und dekarbonisierte Industrieprozesse. Nur so können die Ziele des Pariser Klimaabkommens zur Senkung der Treibhausgasemissionen erreicht werden. Im Projekt STARS – solarthermische Anwendungen für sekundäre Rohstoffe aus der Stahlerzeugung – forschen die vier Projektpartner an nachhaltigen Lösungen für zukunftsfähige Energiespeichermaterialien. Ziel ist es, Stahlwerksschlacken als Sekundärrohstoffe für keramische Komponenten und Energieträgermaterial in der konzentrierenden Solarthermie (Concentrated Solar Thermal- CST) zu nutzen. Die CST versucht, mittels Spiegeln und durch besondere Träger ein verbessertes Solar-Wärme-Verhältnis der Solarenergie zu gewährleisten. Neben der energetischen Effizienz sind dabei vor allem auch produktbezogene Merkmale wie z.B. Komponenten mit gleichbleibender Qualität und langer Lebensdauer, recyclingfähige Komponenten oder Hochtemperaturmaterialien besonders relevant.

Hier setzt das Projekt STARS an. Die Projektpartner verarbeiten die Stahlwerksschlacken zu Partikeln als thermische Energiespeicher, zu keramischen Beschichtungen und weiteren Komponenten für solarthermische Prozesse. thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH bereitet die Stahlwerksschlacken für die entsprechenden Anwendungszwecke auf. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die LWK-PlasmaCeramic GmbH verarbeiten diese mittels Granulation, Vertropfung und Sintering bzw. Plasma-Coating innovativen Produkten. Das DLR wertet die technischen Eigenschaften der Produkte aus, während Fraunhofer UMSICHT die neuen Herstellungsprozesse und -komponenten in ihrem frühen Entwicklungsstadium aus ökologischer Sicht bewertet. Hier fließen die bestehenden Erfahrung in der Bewertung von Schlackenverwertungskonzepte ein.

Ansprechpartner:

Dr. rer. nat. Michael Dohlen

Projektpartner:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Fraunhofer Umsicht

LWK-PlasmaCeramic GmbH

Finanzierung:

Förderung durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027

Nutzung von Schlacke zur Energierückgewinnung für das lokale Fernwärmenetz (SchlaGie)

Im April 2025 ist das Forschungsprojekt SchlaGie gestartet. Ziel des dreijährigen Projekts ist die Entwicklung und Erprobung eines innovativen Wärmerückgewinnungskonzepts für Schlackenbeete, um industrielle Abwärme aus der Eisen- und Stahlproduktion nutzbar zu machen. Damit soll ein bisher ungenutztes energetisches Potenzial erschlossen und ein bedeutender Beitrag zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung im Gebäudesektor geleistet werden.

Hintergrund und Relevanz

Insbesondere im Ruhrgebiet, dem größten urbanen Ballungsraum Deutschlands, wächst der Druck, klimaneutrale Wärmeversorgungslösungen zu entwickeln. In Anbetracht der ambitionierten Zielvorgabe der Bundesregierung, bis 2045 treibhausgasneutral zu sein, ist der Umstieg auf alternative, nicht-fossile Energiequellen zwingend erforderlich.

Ein zentraler Ansatzpunkt ist die Nutzung industrieller Abwärme, die bislang unerschlossen bleibt. Besonders relevant ist dabei die Abwärme aus schmelzflüssiger Schlacke, einem Nebenprodukt der Stahlherstellung. Nach dem Abstich wird die Schlacke in großflächigen Beeten deponiert, wo sie über einen längeren Zeitraum abkühlt – dabei geht ein erheblicher Teil thermischer Energie ungenutzt an die Umgebung verloren.

Potenzial und Wirkung

Am Beispiel der Stahlwerksschlacke in Duisburg ergibt sich ein theoretisch nutzbares Wärmepotenzial von rund 280.000 MWh jährlich – selbst bei konservativ angenommenen 50 % der maximal verfügbaren Energiemenge. Das entspricht einer möglichen Einsparung von bis zu 56.000 Tonnen CO₂ pro Jahr (auf Basis von Erdgas als Vergleichsbrennstoff).

Die gezielte Rückgewinnung dieser Wärme bietet somit nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen wirtschaftlichen Mehrwert: Sie steigert die Energieeffizienz der Stahlproduktion und unterstützt gleichzeitig die kommunale Wärmeplanung durch ein dauerhaft verfügbares, lokal erzeugbares Wärmeangebot.

Projektziele und -wirkung

Das Projekt SchlaGie verfolgt mehrere strategische Ziele:

Entwicklung eines technischen Konzepts zur Rückgewinnung und Übertragung der in Schlackenbeeten enthaltenen Wärme.

Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Übertragbarkeit auf andere Standorte und Schlackenarten.

Integration in bestehende oder geplante Wärmenetze zur Versorgung neuer, nachhaltiger Wohnquartiere und Infrastrukturen.

Stärkung der regionalen Wertschöpfung und Beitrag zur CO₂-armen Transformation der Industrie.

Durch die Verknüpfung industrieller Prozesse mit der kommunalen Wärmeplanung trägt SchlaGie dazu bei, die Versorgungssicherheit mit klimafreundlicher Wärme zu verbessern – ein zentraler Baustein auf dem Weg zur klimaneutralen Stadtentwicklung in NRW und darüber hinaus.

Ansprechpartner:

Dr. rer. nat. Michael Dohlen

Projektpartner:

C-Technik GmbH

FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V.

Fraunhofer UMSICHT

THGA – Technische Hochschule Georg Agricola

Finanzierung:

Förderung durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027

Ressourceneffiziente Mauersteine mit reduziertem CO2-Fußabdruck (AACtion)

Im Mai 2025 ist das Forschungsprojekt AACtion gestartet. Ziel des auf drei Jahre angelegten Projekts ist es, Baustoffe wie Porenbeton und Kalksandstein umweltfreundlicher zu machen – unter anderem durch den Einsatz von sekundären Rohstoffen wie Stahlwerksschlacken anstelle von klassischen Zementen und Primärrohstoffen. So soll die CO₂-Bilanz im Bausektor deutlich verbessert werden.

Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Innovationswettbewerbs „Industrie.IN.NRW“ mit Mitteln des EFRE/JTF-Programms des Landes Nordrhein-Westfalen. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, insbesondere in den Bereichen Klimaschutz (SDG 13) und nachhaltige Ressourcennutzung (SDG 12).

Gerade in Nordrhein-Westfalen – und hier insbesondere im Ruhrgebiet als größtem Ballungsraum Deutschlands – ist nachhaltiges Bauen von großer Bedeutung. Rund 75 % der Bevölkerung leben heute in Städten, was den Bedarf an umweltfreundlichem Wohnraum und Infrastruktur weiter steigen lässt.

Innovative Baustoffe für die Zukunft

Im Fokus des Projekts steht die Weiterentwicklung von dampfgehärteten Mauersteinen wie Porenbeton und Kalksandstein. Durch den Ersatz herkömmlicher Bindemittel und Rohstoffe durch industrielle Nebenprodukte wie Schlacken kann nicht nur der CO₂-Ausstoß reduziert, sondern auch die Ressourceneffizienz deutlich gesteigert werden.

Zudem sollen bestehende Herstellungsprozesse optimiert werden – mit dem Ziel, den Energiebedarf zu senken und den Einsatz erneuerbarer Energien zu erhöhen. So wird die Bauindustrie dabei unterstützt, einen wichtigen Schritt in Richtung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu gehen.

Ein besonderes Merkmal des Projekts ist die Zusammenarbeit von Forschung, regionalen Netzwerken und Industrie. Hochschulen und Forschungseinrichtungen bringen ihr technisches Know-how ein, während kleine und mittelständische Unternehmen sowie Industriepartner ihr praktisches Wissen und ihre Produktionskapazitäten beisteuern. Diese enge Kooperation sorgt dafür, dass die entwickelten Lösungen praxisnah und umsetzbar sind.

Ansprechpartner:

Dr. rer. nat. Michael Dohlen

Projektpartner:

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP

Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH

SCHLENK Metallic Pigments GmbH

HDB Recycling GmbH

Heinrich Temmink GmbH & Co. KG

Ingenum GmbH

Finanzierung:

Förderung durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027

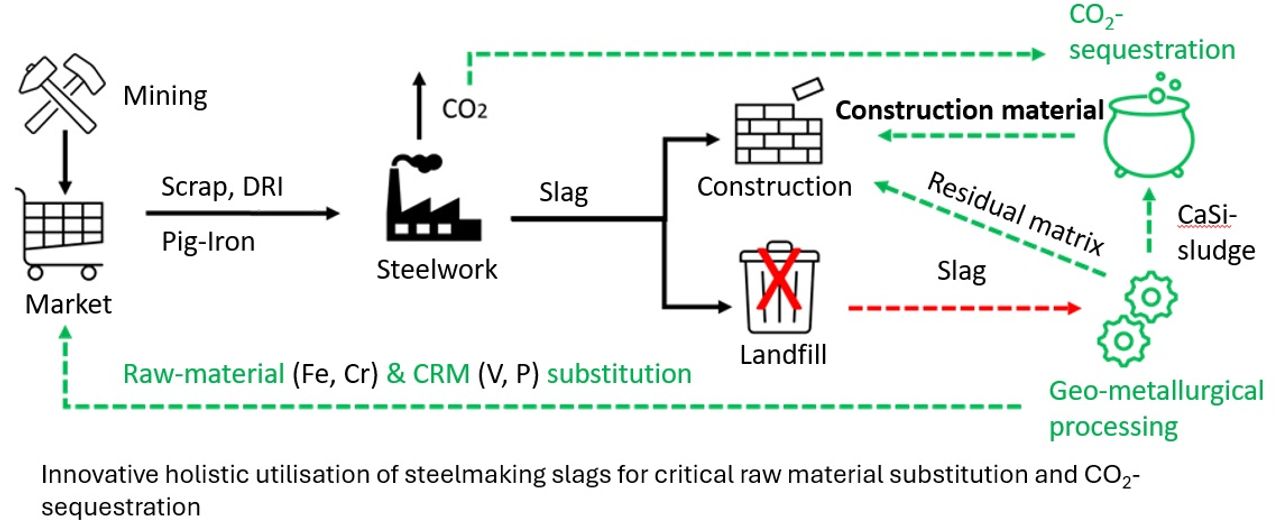

Geometallurgische Aufbereitung von Stahlwerkschlacken zur Kreislaufführung von Kritischen Rohstoffen und CO2-Bindung (GeoCRM)

Im Oktober 2025 startete das Forschungsprojekt GeoCRM mit einer Laufzeit von drei Jahren. Ziel ist es, mittels geometallurgischer Analysen Prozesswege zu entwickeln, die eine effiziente Rückgewinnung von Eisenoxid sowie kritischen Rohstoffen wie Phosphor, Vanadium und Chrom ermöglichen. Gleichzeitig soll die verbleibende Calciumsilikat-Fraktion so aufbereitet werden, dass sie als CO₂-Speicher und als Grundstoff für Baumaterialien nutzbar ist.

Forschungsschwerpunkte

Die Projektarbeit gliedert sich in sechs Kernbereiche:

Geometallurgische Charakterisierung

Entwicklung eines Bewertungsschemas auf Basis charakteristischer Materialkennwerte zur ganzheitlichen Nutzung von LD- und Elektroofenschlacken sowie der enthaltenen CRM (V, P, Cr).Mechanische Aufbereitung

Entwicklung und Erprobung geeigneter Verfahren zur Herstellung von Vorkonzentraten für anschließende metallurgische Prozesse.Metallurgische Aufbereitung

Untersuchung des Rückgewinnungspotenzials von V, P und Fe durch hydro- und pyrometallurgische Prozessschritte.Verwertung metallurgischer Reststoffe

Identifikation von Nutzungspfaden zur Minimierung von Abfällen und zur Umsetzung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.Ökologische & ökonomische Bewertung

Ganzheitliche Bewertung der Prozesskette in Abhängigkeit von Materialzusammensetzung und externen Rahmenbedingungen.Fortschreibung des Verwertungsplans

Förderung & Projektpartner

Das Projekt wird gefördert durch die EU und das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW im Rahmen des EFRE-Aufrufs „Green Economy.IN.NRW“.

thyssenkrupp MillServices & Systems stellt im Rahmen des Forschungsprojektes ausreichend repräsentatives Probenmaterial mit zugehörigen physikalischen und chemischen Analysen zur Verfügung. Weiterer Schwerpunkt ist die Analyse und Auswertung der ökomischen und ökologischen Prozesskenndaten. Das VDEh-Betriebsforschungsinstitut (Projektkoordination) ist verantwortlich für die Planung und Durchführung der hydro- sowie pyrometallurgischen Aufbereitung. Neben den praktischen Arbeiten werden die Prozesskenndaten der hydro- und pyrometallurgischen Aufbereitung im Hinblick auf das gesamte Prozesskonzept ausgewertet. Die RWTH Aachen University (AMR) führt die mechanische Aufbereitung der Schlacke basierend auf den Erkenntnissen der geometallurgischen Analytik, sowie Auswertung der Prozesskenndaten aus den Versuchen zur mechanischen Aufbereitung durch. Das FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V. ist verantwortlich für die geometallurgischen Analytik und Auswertung der Prozesskenndaten im Hinblick auf die geometallurgische Analyse. Co-reactive befasst sich mit der Entwicklung eines Prozesses zur CO2-Bindung und simultanen Baumaterialherstellung mit der Calciumsilikat-Fraktion aus der aufbereiteten Stahlwerksschlacke.

Ansprechpartner:

Dr. rer. nat. Michael Dohlen

Projektpartner:

VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH

RWTH Aachen University - Lehr- und Forschungsgebiet Technologien zur Aufbereitung mineralischer Rohstoffe (AMR)

FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e.V.

Co-reactive GmbH

Finanzierung:

Förderung durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027

Rückbau von Baurestmassen- und Bodenaushubdeponien (RueBe)

Das Forschungsprojekt RueBe ist im November 2025 im Rahmen der BMFTR-Förderrichtlinie „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Urban Mining“ gestartet.

Ziel des Projekts ist die Aufbereitung mineralischer Abfälle aus DK0-Deponien und deren Rückführung in nachhaltige Baustoffkreisläufe.

DK0-Deponien stellen ein bislang kaum genutztes Rohstoffpotenzial dar:

über 15 Milliarden Tonnen Bodenaushub und Bauabfälle (Stand 2022)

große Bedeutung als anthropogene Rohstofflager

hohes Potenzial zur Ressourcenschonung und CO₂-Reduktion

Im Mittelpunkt steht die vollständige Nutzbarmachung der Deponiematerialien:

Nassmechanische Aufbereitung (Bodenwäsche) zur Entfernung von Störstoffen

Gewinnung von Grob- und Feinfraktionen als Sekundärrohstoffe

Einsatz in unterschiedlichen Baustoffen, z. B. alternative Bindemittel, Flüssigböden und Mauerziegel

Parallel werden rechtliche Rahmenbedingungen analysiert, um den Einsatz der rezyklierten Materialien im Bauwesen zu ermöglichen.

Zur Bewertung der entwickelten Lösungen werden durchgeführt:

ökologische und ökonomische Bilanzierungen

Entwicklung von Konzepten zum erneuten Recycling der rezyklat-basierten Baustoffe

Bewertung der Marktfähigkeit und industriellen Umsetzbarkeit

Die Verbundpartner des Projektes decken die gesamte Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung über die Materialaufbereitung und -entwicklung bis hin zur industriellen Produktion von Baustoffen ab. Dies stellt sicher, dass die geplanten Arbeiten sowie die erzielten Ergebnisse zu jedem Projektzeitpunkt darauf fokussieren eine zeitnahe und marktfähige Umsetzung bzw. Verwertung zu erreichen.

RueBe leistet einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Förderung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in Deutschland. Die Ergebnisse des Projekts können nicht nur die Verwertungsquoten von mineralischen Abfällen erhöhen, sondern ermöglichen es Deponiebetreibern neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Ansprechpartner:

Dr. rer. nat. Michael Dohlen

Projektpartner:

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP (Projektkoordination)

Dyckerhoff GmbH

Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG

Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG

Technische Universität München

Universität Augsburg

Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V.

Finanzierung:

Gefördert durch das BMFTR-Programm „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Urban Mining“, betreut vom Projektträger Jülich (PtJ).